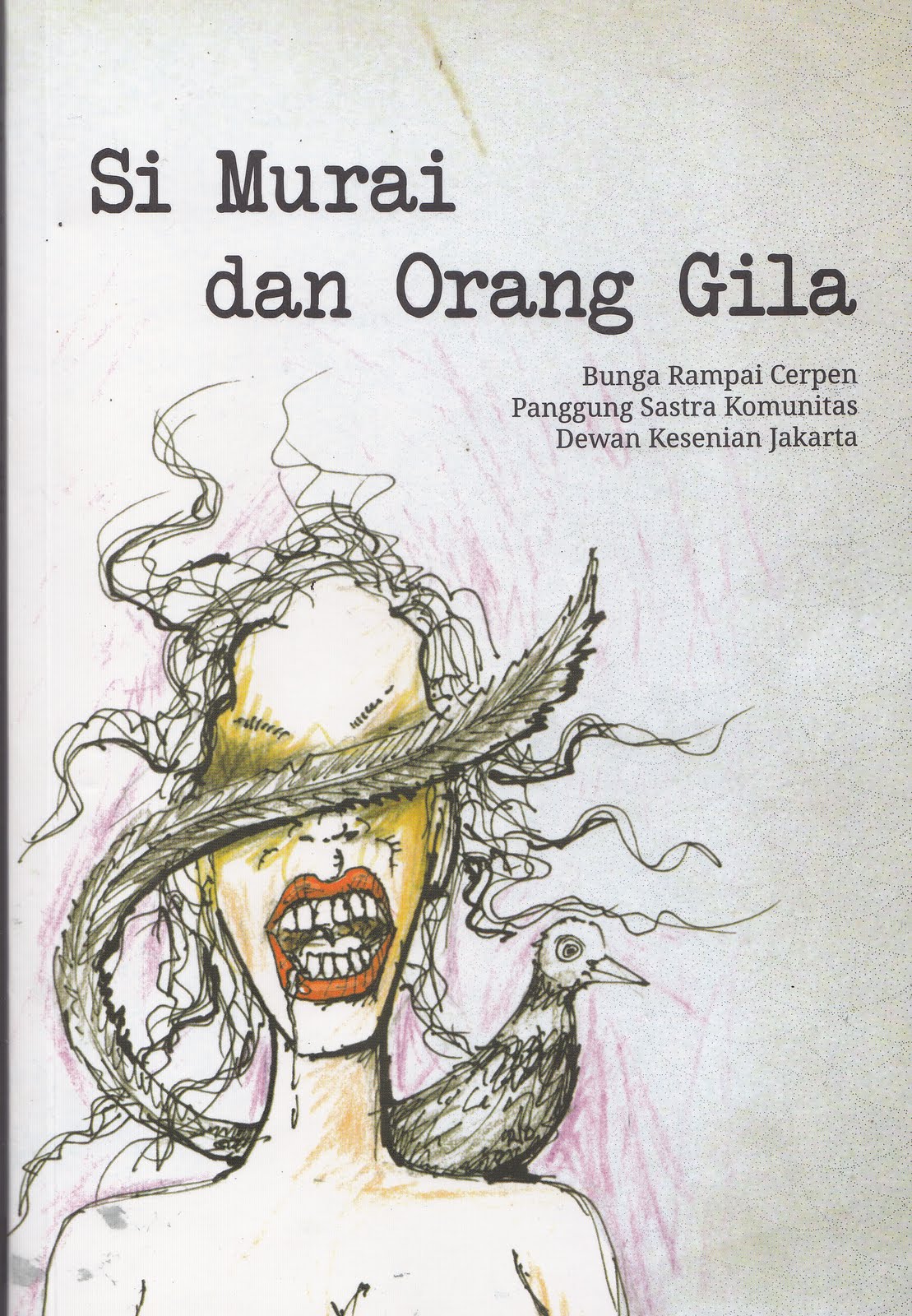

Terbitnya buku bunga rampai cerpen Si Murai dan Orang Gila (selanjutnya—SMOG) di penghujung 2010 serasa bagaikan pesta penutup tahun sastra, setidak-tidaknya untuk wilayah Jakarta. Seperti dalam sekapur sirih dari panitia perhelatan ini, buku tersebut tidak berpretensi apa-apa selain mengumpulkan para sastrawan yang berumur di bawah 40 tahun yang tersebar di komunitas-komunitas sastra yang banyak bertebaran. Maka tak pelak, buku ini mengumpulkan beragam karya dari berbagai penulis yang terhimpun dalam beragam komunitas pula. Inilah alasan kenapa saya menyebutkannya sebagai sebuah pesta sastra penutup tahun. Ada pun yang hendak disampaikan dari istilah pesta di sini adalah budaya komunal di mana di sana setiap orang dengan caranya masing-masing meramaikan dan memeriahkan pesta tersebut.

Tentang sebuah komunitas sastra di Indonesia, sepandangan saya dan juga komentar beberapa peserta diskusi pada peluncuran buku ini di TIM-Jakarta beberapa waktu lalu, di samping memang menyumbang pada kemeriahan sastra dia juga sebenarnya tidak terlalu menyumbang pada keragaman dan kemajuan sastra. Namun dalam tulisan ini ihwal diskusi tentang komunitas sastra tak akan dikedepankan benar. Yang hendak dilakukan tulisan ini adalah mencicipi menu-menu yang tersaji dalam sebuah pesta, menu-menu yang merupakan hasil kumpul bersama dari beragam komunitas sesuai apa yang dikatakan oleh panitia pada sekapur sirih buku ini.

***

Tiga puluh cerpen tersaji, kiranya cukup menggambarkan betapa perhelatan ini riuh oleh menu yang tersaji; berarti riuh oleh ragam pihak yang urun rembuk di dalamnya. Konsekuensinya, kita akan disajikan beragam cerita dengan beragam tema serta beragam ‘perjuangan’ (jika anda masih percaya ada yang hendak disampaikan sebuah karya). Saya kira itulah inti sebuah pesta yang berniat merayakan segala keragaman dan menyatukan segala komunitas yang ‘tercerai-berai’. Menyatunya ragam karya dalam SMOG mengingatkan saya pada tema yang sering jadi perbincangan di Indonesia akhir-akhir ini; pluralisme, keberagaman di kehidupan Indonesia modern dan di satu sisi ancaman terhadap keberagaman itu sendiri.

Keberagaman dalam SMOG ini sekurang-kurangnya ditujukkan oleh ragam semburan seperti kerohanian, kemiskinan, budaya Betawi, dikotomi kota dan desa, kematian, prahara rumah tangga, masalah urban Jakarta, permaslahan rumah tangga, dll.

Keragaman ini dibuka dengan masalah berbaurnya pendatang dan masyarakat aseli di Jakarta. Dalam Lelaki Tua yang Lekat di Dinding Masjid, pendatang yang hendak mengkota bertabrakan dengan orang aseli yang tetap tradisional; sebuah kegamangan kota Jakarta sesungguhnya. Maka, sang pendatang pun menaruh hormat pada orang aseli yang demikian ini lantaran bayangan bahwa ia yang akan kehilangan hidup luhur desanya mendapat ‘harapan’ ketika bertemu sosok orang aseli di ‘kota’ yang demikian. Cerita ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Adolf Heuken bahwa Jakarta alih-alih adalah sebuah kota, dia adalah sebuah kampung yang besar. Dan jiga kita sandingkan dengan Lance Castle yang mengatakan Jakarta sebagai meltingpot dan di kota itulah Tuhan menciptakan orang Indonesia, maka orang Indonesia adalah tokoh pendatang ini yang gamang antara yang tradisional dengan modernitas.

Cerita tentang Jakarta kita temukan kembali pada Nasib Sang Algojo, Lenong-‘I Love You’, Badak Merah di Hari Lebaran, Sebuah Surau Masa Kecilku, Haji, Orang-orang Jakarta, dan Perempuan yang Kukenal di Desa di Atas Perbukitan. Nasib Sang Algojo mengajak kita kembali ke masa kolonial. Algojo adalah seorang pekerja Belanda dan kita lihat di sini bagaimana mentalitas pegawai Belanda di kampungnya, di tengah-tengah tetangganya yang hidup kesusahan. Inilah salah satu contoh kemunculan kelas menengah di Indonesia di masa kolonial. Mungkin, kelas menengah kita saat ini pun dalam ciri yang demikian. Silahkan anda bercermin pada masa lalu dalam cerpen ini dan selanjutnya perhatikan realitas di luar anda. Badak Merah di Hari Lebaran adalah kisah yang menyenangkan dan indah tentang sebuah budaya yang ‘aseli’ di Jakarta. Namun Lenong, ‘I Love You’ terlalu memandang budaya sebagai artefak-artefak masa lalu yang dibungkus dengan turisme yang sempit, sehingga menjadi cerita yang kurang mengayunkan kepala dan hati. Haji adalah bagian kisah lain dari setting-an yang hampir sama dengan Badak Merah di Hari Lebaran. Kedua cerpen ini jika dibaca dalam sebuah kesinambungan akan menujukan dengan lebih indah realitas sebuah kehidupan yang jarang digauli cerpen-cerpen yang akan kita bincangkan di paragraf berikut.

Sebuah Surau Masa Kecilku, Orang-orang Jakarta, dan Perempuan yang Kukenal di Desa di Atas Perbukitan menggambarkan kegamangan orang kota. Menjadi orang kota tetapi asing dengan kota. Cerpen pertama melarikan diri dari realitas kota pada religiositas, cerpen kedua menggambarkan dengan gamblang betapa jahatnya orang kota yang penuh kelicikan atas orang desa yang lugu dan hidup lurus, cerpen ketiga menemukan perempuan yang luhur di desa; seakan-akan perempuan di kota adalah perempuan yang konsumtif, hedonis, dll. Ketiga cerpen ini menurut saya melihat realitas kota dengan sebuah keberjarakan tertentu; tak membumikan keyakinannya dalam realitas, melihat manusia dari sisi-sisi yang profan dan menyimbolkan perempuan atas kerangka objek penilaian yang sempit.

***

Purnama Bulan, Tembok Bolong, Pak Pos, dan Rawa Bajayau mendapat tempat tersendiri dalam cicip-mencicip menu pesta ini. Purnama Bulan dengan cara bertutur yang manis serta menempatkan realitas kemiskinan dan kesengsaraan hidup di kampung-kampung Indonesia sebagai landasan terbang melayangnya warga Indonesia ke luar negeri sebagai TKW menyelesaikan kisahnya dengan kematian yang digambarkan dengan sedikit magis imajinatif. Pembaca tak digurui, namun diajak menggauli realitas dan mencari simpulan sendiri.

Tembok Bolong bermain dengan simbol dan diawalai keterkejutan di paragraf pertama a la Metamorfosa-nya Kafka. Sebuah kritikan dan wanti-wanti yang halus atas perbedaan kelas masyarakat yang diwakili kompleks perumahan dan kompleks perkampungan. Mereka dari perkampungan yang memasuki lubang menuju perumahan niscaya hilang dan berada di suatu tempat yang entah. Di tempat yang entah itu ada barang-barang yang hilang, adiknya yang hilang, dan juga beberapa aktifis yang bermalas-malasan. Lubang di tembok asbes adalah jalan pintas bagi mereka di perkampungan untuk mencapai kesejahteraan yang dijanjikan perumahan. Namun hasil dari jalan pintas itu adalah keberadaan di suatu tempat yang entah yang menimbulkan suasana statis, kebahagiaan semu, keasingan di sebuah lingkungan yang tak terpahami.

Pak Pos menggambarkan sebuah perubahan zaman akibat penemuan teknologi. Ketika cara berkomunikasi semakin canggih, gaya-gaya komunikasi lama ditinggalkan. Ketika muncul alat-alat baru—handphone, internet—surat mulai ditinggalkan dan kantor pos kecil di kecamatan pun terpaksa ditutup. Tukang Pos yang selama ini menjalankan hari-harinya dengan bersepeda ke sana ke mari menghantarkan surat merasa kehilangan pekerjaannya dan itulah sesungguhnya problem cerita ini. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan cara untuk hidup baginya yang sudah sekian tahun diposisikan untuk hidup sebagai penghantar surat. Tentu Sang Tukang Pos tak bisa berbuat apa-apa di tengah tuntutan zaman yang melaju cepat ke depan dan menggilas apa saja yang harus menjadi korban perkembangan sejarah kehidupan. Maka, si Tukang Pos “…mengayuh, terus mengayuh, masuk ke dalam dunia, menjadi cerita, menjadi legenda” (hal. 85). Perubahan sejarah adalah niscaya, masa lalu tinggal kenangan. Masa lalu menjadi cerita, masa lalu menjadi legenda. Maka Tukang Pos sebentar lagi akan menjadi sama dengan Merpati Pos dalam imajinasi kenangan kita.

Entah alasan apa yang membawa Rawa Bajayau menjadi penutup pesta ini. Saya duga, kebetulan saja dari penempatan tulisan berdasarkan urutan alfabet nama penulisnya. Jika demikian, maka sebuah kebetulanlah bila buku ini seakan memulai perjalanannya dari pembentukan manusia Indonesia di Jakarta dan berakhir dengan realitas manusia Indonesia di sebuah kampung yang bahkan sinyal hp pun tak ada.

Bayangkan bagaiamana headline koran yang dianggap sebagai sebuah masalah untuk, tentu saja pertama-tama, para redaktur koran tersebut, atas dasar kemiskinan dan bagaimana cara bertahan hidup diplesetin dan dijadikan canda tawa. Simaklah, “’jatuh lagi pesawat di Pulau Jawa!’ kata Ibu Bidan membaca headline di salah satu koran. ‘Ah, seandainya pesawat itu jatuh di Nagara, pasti KNKT tidak akan mungkin lagi menemukan bangkai pesawatnya ya, Bu. Sudah didahului oleh pengrajin logam, dijadikan wajan atau panci!’” Atau ketika seseorang membaca iklan obat nyamuk paling mujarab dan ada yang bertanya apakah sanggup mengusir nyamuk di rumahnya, seorang yang lain menjawab demikian, “selusin botol pun tak akan cukup, Amar! Nyamuk itu telah menjadi penanda daerahmu.”

***

Sebagai sebuah buku yang berniat mengumpulkan karya-karya sastra dari komunitas-komunitas sastra, rupanya buku ini sangat berhasil. Beragam karya dengan beragam rasa mampu ditampilkan. Cerpen-cerpen seperti Sepenggal Kisah di Antara Prolog dan Epilog, Malam Memorabilia, Ambai-ambai, Matahari, Pembawa Mayat, Senyum Vagina, Drama Tiga Babak, serta Tentang Sepenggal Rahasia Cinta merupakan cerpen-cerpen yang patut dinikmati dengan kekhasan bahasan mereka sendiri-sendiri. Namun karena dari awal sudah kita katakan bahwa kita mencicipi menu pesta yang tersedia, tentu terlalu rakus untuk mencicipi dan mewartakan semuanya.

Ketika beragam tema masuk dalam satu kumpulan, resiko membaca sambil tebang pilih pun tak terhindarkan. Namun, kenyataan bahwa yang beragam itu dirayakan dalam satu buku kumpulan bersama, sesungguhnya mengabarkan bahwa perbedaan itu bukan masalah. Atau jangan-jangan, yang berbeda itu muncul sebagai konflik hanya ketika tak mendapat tempat dalam sebuah perayaan—dengan lain kata tuntutan atas keadilan dalam pengakuan bahwa mereka pun ada merupakan alasan utama keberagaman tetap menjadi perbincangan sekaligus mengintip bagai ancaman.

Judul Buku: Si Murai dan Orang Gila (Bunga Rampai Cerpen Panggung Sastra Komunitas Dewan Kesenian Jakarta)

Penyunting: Eka Kurniawan

Tebal: xii + 185

Penerbit: KPG dan Dewan Kesenian Jakarta (Jakarta, Desember 2010).

*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di blog saya yang lama, Kecoa Merah, pada Sabtu, 29 Januari 2011.