Bila dahulu Francis Bacon pernah berujar bahwa pengetahuan adalah penguasa, maka pada era ini sosiolog Manuell Castel mengeditnya menjadi, informasi adalah penguasa. Siapa yang tak punya akses pada sumber-sumber informasi, niscaya akan terdepak dari kehidupan era ini. Mereka akan menjadi manusia yang tak benar-benar terlibat sungguh dalam kehidupan. Apalagi ketika globalisasi, yang diartikan sebagai silang sengkarut informasi dari satu tempat dengan tempat yang lain, memasuki kehidupan masa ini sebagai suatu fenomena yang tak bisa dihindari, menghadang di depan mata begitu saja. Ketika internet yang adalah perkembangan terkini dari bom Gutenberg di abad XV lalu telah melipat dunia, meminjam istilah Yasraf Amir Piliang, menjadi begitu kecil dalam satu layar computer saja, bertanya-tanyalah manusia, semakin kerdil atau kaya hidup ini.

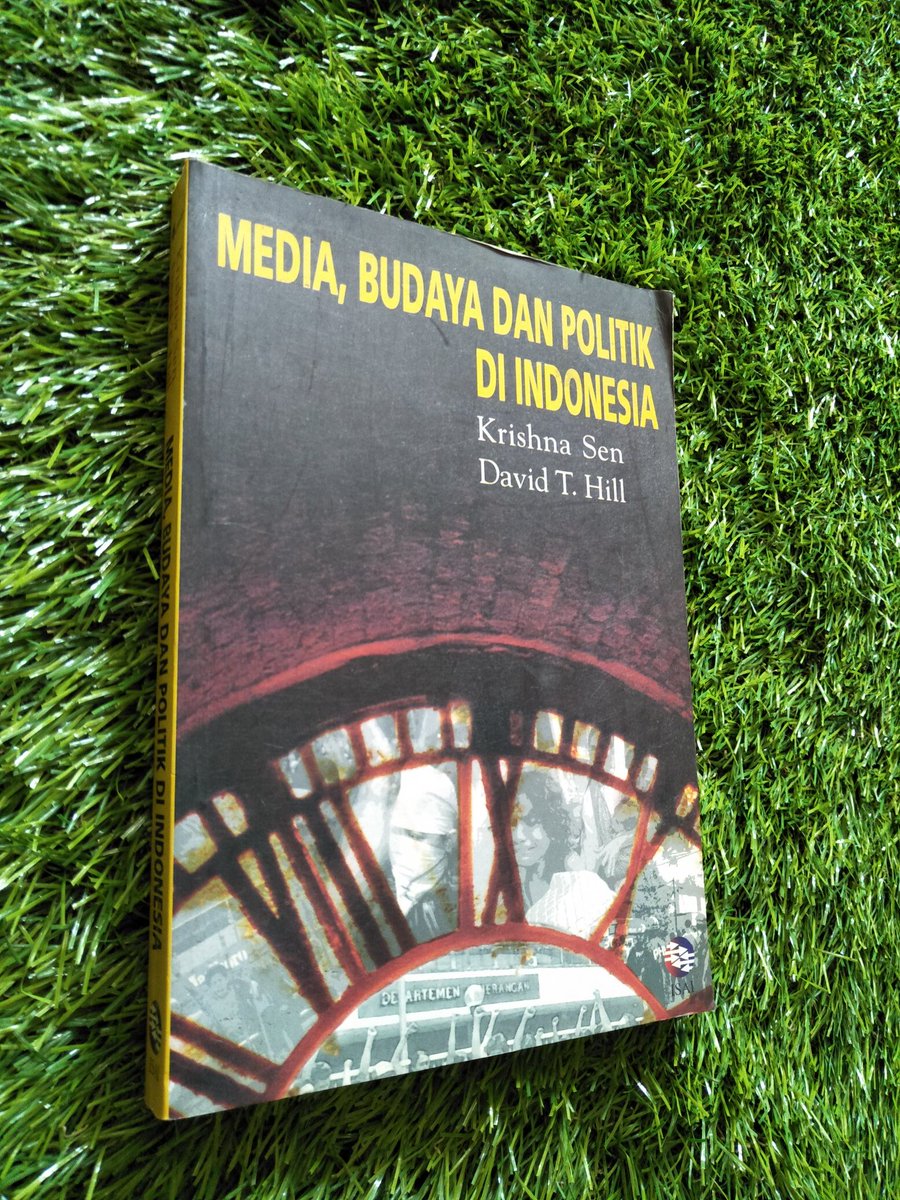

Buku hasil penelitian dua Indonesianis asal Australia ini adalah salah satu buku yang menghadirkan fenomena media massa dalam pekembangannya di Indonesia pada jaman Orde Baru. Seperti yang menjadi tujuan mereka, buku ini, “….berisi tentang pemahaman teks media sebagai rekaman/catatan; di satu sisi sebagai sebuah budaya ‘nasional’, dan hegemoni politik yang dikonstruksi oleh Orde Baru, dan di sisi lain sebagai aspirasi politik dan budaya yang kontradiktif dan menyimpang, serta mengenai kegelisahan atau kecemasan warga negara Indonesia dalam seperempat abad terakhir Abad XX” (hal. 1).

Dalam 8 bab yang dihadirkan, buku ini mengupas delapan produk media massa, yang diartikan sebagai produk industri dengan cakupan konsumen yang luas dalam kaitannya dengan budaya dan politik, media massa yang menjadi pentransfer budaya ke dalam politik dan sebaliknya, politik ke dalam budaya. Budaya yang dihadirkan dalam buku ini lebih pada pemahaman budaya industri a la Adorno; budaya yang diciptakan atau tercipta dengan kaitannya yang begitu kental dengan kapitalisme dan produksi industri.

Dari masalah terjemahan, dunia pers, radio, televisi, sinema, industri musik, dan internet dibahas dalam buku ini. Lebih spesifik lagi, buku ini membahasnya dalam kaitannya dengan hegemoni Orde Baru dalam media massa; entah itu hegemoni wacana mau pun hegemoni bisnis yang dijalankan keluarga cendana dan kroninya. Kita pun bisa melihat di sini, bagaimana gurita-gurita korporasi bisnis konglomerat tertentu yang menguasai hampir semua bentuk bisnis media. Kelompok Kompas misalnya, bukan hanya menguasai media cetak saja (koran, majalah), ia juga mengekspansi media lain misalnya radio (Sonora), bahkan beberapa tahun kemarin, ia juga mencoba merambah dunia televisi (yang tidak dibahas dalam buku ini). Buku ini mengamini pula apa yang sudah menjadi anggapan umum selama ini bahwa Indonesia melompati budaya membaca, langsung ke budaya menonton. Media massa cetak yang keberadaannya di Indonesia sejak politik etis mulai dikumandangkan Belanda, harus kalah jumlah penggemarnya dengan televisi, terlebih ketika televisi swasta Indonesia tahun 1990-an mulai mengimport film-film Hollywood, China, India, dan telenovela-telenovela Amerika Latin.

Hubungan media massa yang memproduksi budaya dengan hegemoni dan sensor pemerintah Orde Baru serta kertergiuran keuntungan ekonomi dari bisnis media massa, saya kira adalah nada utama buku ini. Hubungan antara pewartaan dan tampilan media massa dengan politik Orde Baru demi kestabilan kekuasaan Orde Baru juga salah satu hal yang disorot. Maka, selama 32 tahun, media massa turut membantu Soeharto dan Orde Baru memitoskan kudeta PKI terhadap Soekarno serta keheroikan Soeharto yang berhasil menumpasnya, pun pula menyelamatkan negara ini dari ketidak-menentuan. Maka, teks- teks menyangkut faham Marxisme-Leninisme sungguh tak diberi tempat. Meskipun banyak orang menganggap peristiwa G30S yang dihadirkan dalam media massa Orde Baru lebih banyak bohongnya, toh pemitosan itu tetap berjalan, memproduk sebuah kesadaran palsu masyarakat Indonesia, mereifikasi masyarakat Indonesia.

Buku ini pun mencatat munculnya para penikmat media massa aktif; penikmat yang tidak begitu saja menerima nilai-nilai atau ideologi tertentu yang hendak ditransfer penguasa pada konsumen melalui produk-produk budaya industri, melainkan memproduk sendiri makna-makna demi kepentingan mereka sendiri. Misalnya, betapa terkejutnya penguasa ketika anak-anak SMA Jakarta begitu bersorak-sorai ketika menyaksikan tragedi yang terjadi pada Dewan Jendral dalam film besutan Arifin C. Noer, Pengkhianatan G30S PKI, lebih karena senang bahwa pihak yang lebih rendah pangkatnya dari Dewan Jenderal berani melawan dan berhasil mengalahkan para Dewan Jenderal. Sebuah kesadaran baru yang berbahaya untuk keberlangsungan kekuasaan Orde Baru. Pihak yang lebih kecil, lebih tertindas berani melawan yang lebih kuat dan lebih berkuasa. Pembredelan yang terjadi pada media-media massa tertentu (yang lebih didominasi oleh media cetak) juga dibahas dalam buku ini, namun tentu saja tidak menjadi pembahasan utama. Karena buku ini, seperti judulnya, lebih melihat media massa yang menjembatani politik dan budaya. Di satu sisi, media massa memproduksi dan mengangkat budaya yang tengah berkembang, di pihak lain politik Orde Baru menghegemoni media massa, maka budaya yang ditampilkan pun terkadang harus tunduk dan disesuaikan dengan keinginan Orde Baru, terkadang pula politik Orde Baru berusaha masuk dengan kepentingannya dalam budaya yang dilancarkan media massa. Justru di ranah musik yang kurang mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah, anak muda bangsa ini mulai menjalankan ideologi mereka sendiri, menyuarakan keresahan-keresahan mereka, mengobarkan semangat untuk tak tunduk pada kekuasaan Orde Baru. Hal ini lebih terlihat pada musik-musik underground dari para musisi yang tak terlalu mementingkan masuk ke label mayor.

Kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun yang kelanggengannya disumbangkan pula oleh media massa, di akhir-akhir kekuasaannya, ketika ia mulai dirongrong tuntutan untuk mundur, media massa pun turut serta dalam arus tuntutan itu. Keterpecahan media massa dan penguasa Orde Baru oleh buku ini ditandai dengan kematian Udin, wartawan harian Bernas Jogjakarta, yang dibaptis sebagai Pahlawan Kebebasan Pers. Semakin cepat dan bergaungnya arus demonstrasi dan protes menuntut Soeharto mundur dari kekuasaannya, didukung juga oleh globalisasi yang mulai ramai dibicarakan kala itu (1998-an) serta internet yang mulai bisa diakses masyarakat luas, terkhusus mahasiswa. Maka, ketika media massa nasional yang masih ketar-ketir dengan pengekangan Orde Baru tak berbicara banyak soal gelombang protes mahasiswa ini, media massa luar negeri mengambil peran yang penting dalam menyiarkan sebuah gejolak yang terjadi di Indonesia. Berita-berita dan perkembangan gerakan mahasiswa Indonesia pun dikabarkan ke Malaysia, Australia, Jepang dan lain sebagainya melalui email dan milling-list. Ketika protes semakin besar dan demonstrasi terjadi di mana-mana, radio-radio swasta yang berada dalam bayang-bayang pelarangan dan pengekangan pemberitaan oleh PRSSNI yang adalah kaki tangan penguasa, dengan bahasa yang berbeda dan strategi-strategi tertentu, tetap memberitakan permasalahan tersebut. Misalnya, ketika ada pelarangan pemberitaan seputar demonstrasi, maka siaran radio mengakalinya dengan memberitakan arus lalu lintas dengan bahasa seperti jalan tertentu jangan dilewati hari ini karena macet yang diakibatkan oleh demonstrasi mahasiswa.

Sebagai sebuah peta media massa Indonesia pada masa Orde Baru (radio, pers, televisi, buku, internet, musik dan film) buku Krishna Sen dan David T. Hill ini sungguh merupakan sebuah sumbangan yang sangat berarti. Namun untuk sebuah studi yang khusus dan spesifik, buku ini tak rampung membicarakan satu tema. Namun, rujukan-rujukan yang ada dalam catatan-catatan setiap babnya, niscaya akan membawa pembaca yang hendak melakukan studi yang spesifik dan mendalam tentang satu tema pada bacaan-bacaan penting di setiap babnya. Misalnya, untuk studi tentang televisi di Indonesia, buku ini memperkenalkan kita pada karya Philip Kitley, Television, Nation, and Cultur in Indonesia, yang edisi bahasa Indonesianya telah diterbitkan oleh ISAI. Hal ini diakui juga oleh Khrisna Sen dan David T. Hill sendiri bahwa hasil studi mereka ini masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak rampung dijawab dan melahirkan juga pertanyaan-pertanyaan baru di luar permasalahan yang mereka bahas di sini. Misalnya, ketika membahas pers masa Orde Baru, buku ini tak membahas koran-koran dan majalah lokal yang begitu banyak di Indonesia.

Bagaimana pun juga, buku ini adalah sumbangsih penting bagi studi media massa Indonesia, terkhusus fenomenannya dalam massa Orde Baru. Membaca buku ini, pemahaman pembaca akan dibawa jauh melampaui pandangan atas media massa yang hanya di permukaan saja. Apa yang ada di balik media massa, apa yang melatar-belakangi perkembangan dan wajah media massa Indonesia era Orde Baru, akan ditemukan dengan baik di dalam buku ini.

Judul: Media, Budaya dan Politik di Indonesia

Penulis: Krishna Sen dan David T. Hill

Penerjemah: Sirikit Syah

Penerbit: ISAI, 2001

Tebal: xv + 281

*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di PendarPena, No. 01, Tahun. 02, Desember 2008 (Media Massa dan Semangat Zaman), hlm. 20-21.