Perkenalan pertama saya dengan Martin Aleida terjadi pada 2003 melalui cerpen “Kesaksian Ganja Kering Basah Air Mata”. Saya membacanya ketika dipublikasikan oleh salah satu harian nasional negeri ini pada Minggu, 13 Oktober 2003 silam. Saya kala itu begitu terhenyak dengan kompleksitas problem yang diangkat Aleida di dalam cerpennya itu. Betapa tidak. Ada perihal HAM yang berhubungan dengan DOM Aceh, ada ganja sebagai barang illegal, serta ada seorang mahasiswi yang kesulitan dengan biaya kuliahnya. Saya tentu saja ketika itu tiada tahu-menahu perihal siapa dan bagaimana latar belakang penulis cerpen yang dimaksud. Bahwa ia adalah seorang penyintas tragedi 1965, di belakang hari barulah saya ketahui.

Martin Aleida memang dikenal produktif melahirkan cerpen berlatar Tragedi 1965. Hal ini tampak setidaknya dari beberapa buku kumpulan cerpennya—meski pun ada juga bukunya di daftar ini yang menggabungkan dengan esai—yakni Kata-Kata Membasuh Luka (Penerbit Buku Kompas, 2019), Langit Pertama Langit Kedua (NALAR – Halibutongan Publishing, 2013), dan Mati Baik-Baik, Kawan (Ultimus, 2014). Kedekatan Aleida pada Tragedi 1965 diperkuat juga oleh buku non fiksinya, Tanah Air Yang Hilang (Penerbit Buku Kompas, 2017).

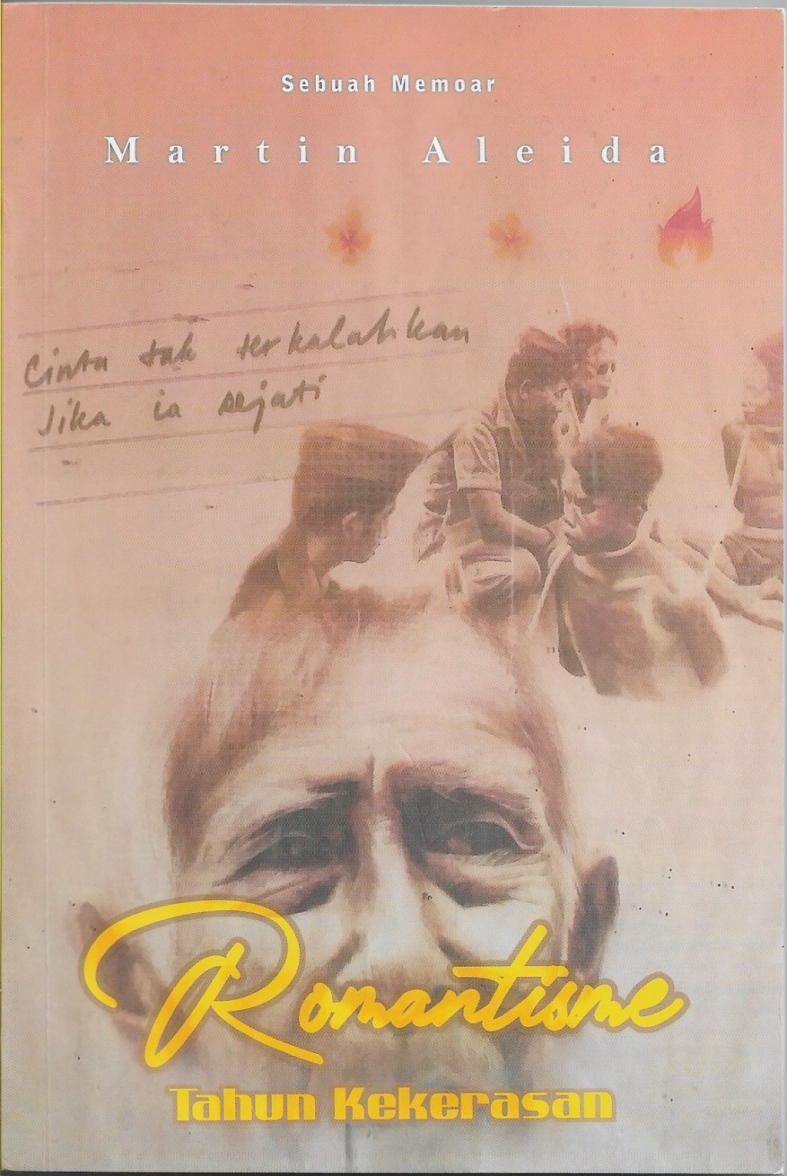

Di awal 2020, penulis kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 31 Desember 1943 itu, sebelum pandemik coronavirus Covid-19 memporak-porandakan keseharian kita, menerbitkan Romantisme Tahun Kekerasan: Sebuah Memoar (Somalaing Art Sutido, Maret 2020). Dengan memoar ini, minimal dari pembacaan saya, kita akan mengenal lebih jauh seperti apa sastrawan bernama kecil Nurlan ini dan darimana kisah-kisah yang ditorehkannya dalam rupa cerita pendek berasal. Sepanjang buku, kita akan mengenali peristiwa-peristiwa, orang-orang, pengalaman dan pemikiran Aleida yang bertebaran di banyak cerpen-cerpennya sebelumnya. Romantisme Tahun Kekerasan memperjelas motif dan landasan karya-karya fiksi Aleida; dari sumur mana sajakah inspirasi ditimbanya. Sebagai apresiasis atas memoar yang tidak bisa tidak membuat manusia yang masih memiliki hati nurani terenyuh dan merasa ada sesuatu yang ingin deras mengucur dari mata, di bawah ini saya akan membagikan dua hal yang saya garis bawahi dari pengalaman Martin Aleida. Tentu saja, masih banyak hal lain yang bisa ditimba dari memoar yang dimaksud.

Tertangkap Dengan ‘Indah’

Kebanyakan dari kita mengidentifikasi Martin Aleida sebagai penulis dengan spesialisasi permasalahan 1965; khususnya, keberpihakan pada korban G30S 1965 dan kejadian-kejadian setelahnya di dalam konteks itu. Perihal apa itu peristiwa G30S 1965 dan Tragedi 1965, saya kira tak perlu lagi diuraikan di sini. Kita tahu belaka, peristiwa itu mengubah jalan sejarah Bangsa Indonesia dan menjadi titik perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kita tahu belaka pula bahwa apa dan bagaimana peristiwa itu digelapkan selama Orde Baru dan baru mulai terbuka diperbincangkan—plus pencarian fakta yang sesungguhnya tentangnya—sejak Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 1998.

Pendapat ini dilegitimasi oleh Martin Aleida sendiri ketika menulis demikian di dalam Tanah Air yang Hilang, buku berisi wawancara dengan para eksil 1965 itu, “…kepada mereka ingin saya sampaikan bahwa penguasaan kata-kata saya jelas tidak memadai untuk menangkap semua gejolak dan dambaan mereka sebagai orang-orang yang terbuang. Namun, simpati, kesetiakawanan, dan keberpihakan saya menjulang buat mereka semua. Karena itu dan untuk itu saya menulis” (Aleida, 2017).

Martin Aleida sendiri adalah salah satu korban dari tragedi tersebut. Hal ini tampak jelas di dalam Romantisme Tahun Kekerasan: Sebuah Memoar, pun pula di dalam referensi-referensi yang lain. Semisal di dalam wawancara dengan website indoprogress, ketika ditanya mengapa perihal 1965 begitu mewarnai karya-karya fiksinya, Aleida menjawab, “Itu karena saya mengalami sendiri peristiwanya. Sesuatu yang sangat dekat dengan hidup saya. Waktu peristiwa itu meledak, saya berumur 22 tahun. Pekerjaan saya ketika itu sebagai wartawan di Harian Rakjat, milik Partai Komunis Indonesia (PKI), dan liputan terakhir saya adalah kegiatan Bung Karno. Antara, kira-kira dari Januari-an ‘65 sampai sekitar Juli atau Agustus ’65 ya” (Izzati, 2014).

Aleida yang kala itu bernama Nurlan ditangkap pada 21 Oktober 1966, malam hari. Bersamanya, tertangkap pula lima orang yang lain; Putu Oka, Arifin, Mujio, Zaini, dan T. Iskandar A.S. Penangkapan itu pun terjadi dalam momen yang katakanlah ‘indah’; sesuatu yang estetik menyesakan hati atau katakanlah sesuatu yang saking menyedihkannya, terlihat indah.

Digambarkan di dalam Romantisme Tahun Kekerasan, hari itu Nurlan pergi ke rumah persembunyian yang dikendalikan oleh Putu Oka di Jalan Mangga Besar 101, Jakarta. Niat hati ingin merayakan upah pertama sebagai tukang batu—setelah bekerja selama seminggu—bersama kawan-kawan senasib sepenanggungannya. Maka, Nuran, “…Dengan hati yang enteng karena bahagia, memanfaatkan upah yang kuterima siang tadi, bawah sadarku ingin merayakan penghasilan pertamaku, sebagai tukang batu, dengan membeli 50 tusuk sate di Pasar Baru. Berjalan kaki dengan begitu gagah rasanya sembari menjinjing sate sejauh sekitar dua kilometer. Hati berbunga-bunga menuju rumah persembunyian di Jalan Mangga Besar 101, yang berada di bawah kendali Putu Oka” (hlm. 14.).

Kelima puluh tusuk sate itu disantapnya bersama kelima temannya di atas. Setelah mereka selesai makan malam dan mulai beristirahat, datanglah Burhan Kumala Sakti, si tukang tunjuk dan interogator. Nurlan mengenal orang ini sebagai anggota Dewan Nasional Pemuda Rakyat, organisasi kepemudaan dari PKI. Jelaslah, Burhan Kumala Sakti adalah seorang pengkhianat atau di dalam bahasa Aleida sendiri, “Partai komunis yang begitu mendominasi perpolitikan Indonesia ternyata menghasilkan begitu banyak pendurhaka, pemangsa kawan sendiri!” (hlm. 194).

Betapa tidak ‘indah’. Hampir setahun lamanya, semenjak Oktober 1965 – Oktober 1966, Nurlan dan kelima temannya tadi—tentu saja juga beribu-ribu orang lainnya di negeri ini—menjadi ‘gelandangan’, kehilangan pekerjaan, dan dikejar sana sini. Tak perlu terlalu jauh dijelaskan, betapa sulitnya kehidupan untuk mereka. Dalam keadaan yang demikian, Sabar Anantaguna—anggota pimpinan pusat Lekra—menawarinya bekerja sebagai tukang batu pada salah satu kenalan penyair besar Lekra itu. Nurlan tentu saja dengan senang hati menerimanya. Seminggu bekerja, ia mendapat upah. Tentu tak sulit membayangkan bahwa di dalam hati Nurlan terbersit rasa berdaya, bahwa hidup masih bisa terus berjalan. Namun alangkah malangnya, perasaan itu hanya diberi kesempatan ada oleh nasib semalam saja.

Penjara Denotatif dan Penjara Konotatif

Sejak penangkapan itu, Nurlan menghuni kamp tahanan Operasi Kalong, di seberang Komando Distrik Militer 0501, di belakang gedung Bank Indonesia, Jakarta. Ia ditahan tidak sampai setahun. Ia lantas dilepaskan. Martin Aleida belakangan mendaku tidak tahu alasan ia dilepas. Ia percaya bahwa surat dari ayahnyalah yang menyebabkan hal itu. Ayah dan ibunya pada akhir 1966 hendak menunaikan ibadah haji dan sebelum berangkat sang Ayah mengirimkannya surat wasiat. Demikian kesaksian Martin Aleida di dalam Tribunal Rakyat Internasional 1965 di Den Haag beberapa tahun silam, “…saya percaya, saya dibebaskan karena di kantong saya, tidak ditemukan nama yang lain kecuali nama dari ayah saya, dan surat-surat cinta saya terhadap junjungan hati saya, pacar saya, yang sekarang menjadi istri saya… Surat orang tua saya itu, berbunyi, semacam wasiat. Karena pada awal, saya kira akhir 1966, mereka akan berangkat menunaikan ibadah haji.” Dalam hal ini, Nurlan bisa dibilang beruntung.

Namun keberuntungan itu bukan berarti membuat hidup Nurlan menjadi jauh lebih baik. Ia justru menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan; memasuki sebuah “…kamp konsentrasi yang lebih besar. Sebuah penjara tak bertepi, dilingkung langit” (hlm. 106). Nurlan merasakan demikian, dan memang demikian adanya, lantaran, “…tak seorang kawan pun yang tertinggal di duna bebas ini. Semua sudah diringkus sampai timpas” (hlm. 106). Bagamana bisa hidup? merupakan sebuah pertanyaan yang krusial. Bagi Nurlan saya kira, bebas dari penjara menjelma dilema; di satu sisi bahagia terlepas dari segala siksaan fisik—Aleida mengakui bahwa ia tidak mendapatkan siksaan dari para penjaga namun sebagaimana hidup di kamp itu tentu saja jauh dari kata manusiawi—mau pun psikis, di sisi lain masa depan yang sama sekali kabur dan tak pasti sudah menunggu. Maka tak heran jika Nurlan, “…melangkah meninggalkan halaman Kodim laknat itu seperti pelaut yang kehilangan kompas dan bintang penunjuk yang ditelan langit” (hlm. 106).

Sepanjang Romantisme Tahun Kekerasan, bagian kisah dari Nurlan dibebaskan hingga menjadi wartawan Majalah Tempo adalah bagian tuturan yang paling membuat dada terenyuh. Mulai dari menyusuri rel kereta api untuk mencari teman, berjualan di pasar dan kaki lima, mendatangi rumah kekasih yang lantas menjadi istirnya di sebuah desa di Solo, awal-awal bertemu kakak kandung di Pelabuhan Tanjung Priok, semuanya digambarkan dengan indah dan berhasil menyedot pembaca terhanyut di dalam kisahnya. Inilah penjara denotatif untuk Nurlan. Sedangkan penjara konotatifnya, kamp tahanan Operasi Kalong, sudah dilewatinya.

Momen Nurlan bisa bernapas sedikit lebih lega di dalam penjara denotatif itu terjadi ketika ia kembali ke dunia tulis menulis. “Bung ‘kan tidak dikenal. Masih muda. Menulislah. Kembalilah sebagai penulis. Pekerjaan sebagai penulis itu yang telah mempersatukan kesadaran kita, nasib kita,” demikian Mula Naibaho—mantan pemimpin redaksi Harian Rakjat, korannya PKI—mengetuk Nurlan untuk kembali ke dunia tulis menulis. Ia memulainya dengan menulis cerpen. Cerpennya diterbitkan di Majalah Sastra Horison, majalah yang kala itu menentukan arah sastra Indonesia. Dipublikasikannya cerpen itu di sana, bagi Nurlan yang demi kepentingan dunia tulis menulis itu mengubah namanya menjadi Martin Aleida ibarat, “…memahatkan sebuah lobang bagi saya untuk keluar menceburkan diri, dan dengan sadar mengarungi takdir di bawah satu rezim, yang saya tak tahu akan berujung seperti apa” (hlm. 165-166).

Bermodal beberapa cerpen di Majalah Horison, Aleida lantas melamar ke majalah Ekspres pimpinan Goenawan Mohamad dan lalu ikut bergabung di Majalah Tempo. Ia hidup sebagai wartawan Majalah Tempo cukup lama dan setelah itu bekerja di Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta. Setelah reformasi, untuk merayakan udara kebebasan, ia berhenti dari tempat kerja terakhirnya dan sepenuhnya menulis.

Mendapat pekerjaan tetap sebagai wartawan memang membuat penjara denotatif Aleida tak terlihat jelas. Namun demikian, kekuasaan Orde Baru ditambah para kaum durhaka—mereka-mereka yang membelot dan menjadi mata-mata militer—tidak terus membiarkannya bebas. Beberapa kali ia dipanggil untuk menghadap dan melapor serta ditanyai banyak hal. Tidak sampai di situ saja. Atap penjara denotatif itu terus memayungi Aleida, barangkali hingga hari ini. Setidaknya, di dalam Romantisme Tahun Kekerasan ini kita tahu bahwa ia pernah dianulir sebagai peraih penghargaan dari Akademi Jakarta, lantaran ia adalah seorang PKI.

***

Sebagaimana sudah saya sebutkan di muka, pada tulisan ini saya hanya membagikan dua hal yang saya kira menarik dari memoar Om Martin Aleida ini. Sebagai sebuah memori, memori ini penting kita baca karena di sana tercatat begitu banyak fakta yang membantu kita memahami Tragedi 1965 dan memahami hidup orang-orang yang terdampak setelahnya. Banyak juga tokoh-tokoh penting, terkhusus di kalangan penulis dan sastrawan yang berafiliasi dengan Lekra mau pun PKI, disebutkan dan diceritakan Aleida di sini. Bagi mereka yang studi sastra dan studi sejarah, tentu ini merupakan data yang berharga.

Namun jika kedua hal itu tak ada di sana, memori dari orang seperti Om Martin Aleida ini—orang yang mengarungi tiga bahkan empat masa—penting untuk kita di masa kini. Memori yang dimaterialkan di dalam memoar berperan penting sebagai kekuatan kreatif dalam menjembatani kesenjangan antara masa lalu dan masa kini dengan cara menghubungkan kebenaran milik pribadi dengan audiens yang lebih luas yakni pembaca (Gibbons 2007, 3). Dengan begitu kita berharap, sumbangsih Om Martin Aleida ini dapat mengubah pemahaman orang tentang sebuah dunia tertentu, sebuah masa tertentu dan lantas mengubah cara mereka bertindak pada waktu sekarang. Meski pun barangkali hanya sedikit saja yang tersentuh untuk itu, tak mengapa.

Catatan: Tulisan resensi ini pertama kali dipublikasikan di Harian Jawa Pos, Minggu, 5 April 2020.