Ruang publik menjadi sebuah tema perbincangan yang penting dalam cuaca demokrasi. Di sanalah terjadi pertemuan antara yang privat dan yang publik. Pada ruang publik, kesamaan hak adalah harga mati.

Jürgen Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai wilayah kehidupan sosial di mana opini publik terbentuk. Baginya, pada zaman sekarang, media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi adalah juga merupakan ruang publik (Sastrapratedja, 2010:270).

Sedangkan ruang publik itu sendiri adalah ranah maupun aset, barang, jasa, ruang, atau gugus infrastruktur lain yang kinerjanya menjadi penyangga watak sosial suatu masyarakat, sehingga masyarakat tersebut berevolusi dari sekadar “kerumunan” menjadi “komunitas”; ruang publik bukan hak prerogatif pemerintah, dan keberadaannya pertama-tama tidak untuk diperjual-belikan melalui mekanisme pasar bebas (Herry Priyono, 2010:376). Dari rumusan di atas, maka masyarakat—sebagai bagian dari ruang publik—berhak memperjuangkan kepentingan-kepentingannya atas televisi.

Masalah lain yang patut diperbincangkan dalam hubungan dengan televisi sebagai ruang publik adalah kenyataan bahwa televisi justru adalah sebuah ranah bisnis yang sangat menggiurkan. Hal ini bisa kita lihat pada tak surut-surutnya kemunculan televisi swasta komersial bersamaan dengan semakin menghilangnya taji TVRI sebagai satu-satunya televisi publik di Indonesia. Namun apa yang akan terjadi ketika televisi sebagai sebuah media yang membawa permasalahan publik ini “dibebani” dengan logika yang berorientasi pada keuntungan semata?

Televisi terestrial mendistribusikan siarannya ke pesawat-pesawat televisi di rumah-rumah warga melalui frekuensi di udara. Lantas, siapa pemilik frekuensi tersebut? Frekuensi, seperti halnya air, tanah, dan udara, adalah milik publik yang dikelola negara untuk tujuan kesejahteraan bersama.

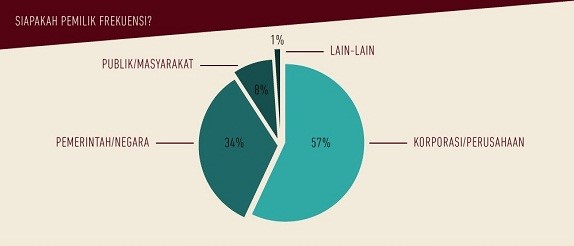

Namun survei yang dilakukan Remotivi menunjukkan bahwa bagi mayoritas responden, frekuensi ada di bawah kepemilikan “perusahaan” (57%). Kalau “kepemilikan” dibaca sebagai kekuatan-kekuatan penentu ruang publik, maka dengan mayoritas responden memilih “perusahaan” (bisnis), apakah bisa dikatakan bahwa di dalam ruang publik kita masyarakat cenderung mendefinisikan dirinya hanya sekadar sebagai bagian dari “pasar” semata dan bukan “publik” yang padanya melekat hak politik, misalnya?

Jika demikian, maka ini bahaya bagi ruang publik. Ruang publik yang sejatinya adalah wadah pembentuk opini publik lantas menjadi arena tawar menawar komersial. Suara publik, atau kemungkinan bersuaranya publik, dengan demikian terancam eksistensinya dan dihilangkan atas nama pasar.

Selain “perusahaan”, jawaban atas kepemilikan frekuensi yang dipilih responden adalah “pemerintah” (34%). Pilihan atas “pemerintah” mungkin bisa diasumsikan sebagai jawaban normatif para respoden. Tiadanya pengetahuan responden atas kepemilikan frekuensi dilarikan kepada suatu yang dianggap seharusnya, yakni “pemerintah”. Tapi kalau pilihan atas “perusahaan” juga berdasarkan asumsi tiadanya pengetahuan responden soal kepemilikan frekuensi, mengapa presentase pemilih “perusahaan” lebih besar ketimbang “pemerintah”? Ini merupakan sebuah pertanyaan besar untuk pemerintah, ketika peran mereka di mata masyarakat ada di bawah bayang-bayang peran penentu ruang publik lain, yaitu perusahaan.

“Masyarakat” sebagai pemilik frekuensi hanya menjadi pilihan sebagian kecil responden (8%). Tapi definisi apa sebenarnya yang bercokol di dalam pemikiran para responden tentang “masyarakat”?

Kita asumsikan saja beberapa hal. Pertama, “masyarakat” bagi mereka adalah sesiapa yang menikmati televisi; di sini masyarakat tak lain dan tak bukan adalah konsumen yang berbeda dengan produsen (perusahaan) dan pemerintah. Atau kedua, masyarakat adalah siapa saja yang terlibat dan ada di dalam ruang publik itu sendiri. Dalam perbincangan tentang ruang publik, idealnya rumusan kedua inilah yang seharusnya muncul.

Namun jika asumsi pertama yang bekerja, itu membuat tak berbedanya pilihan atas “masyarakat” (8%) dengan pilihan mayoritas responden, yakni “perusahaan” (57%), sebagai pemilik frekuensi; keduanya ada dalam pola pikir yang sama, yakni kekuatan penentu ruang publik adalah bisnis. Ketika masyarakat dilihat semata sebagai konsumen dalam logika penentu ruang publik, maka posisi publik selalu pasif; tak punya nilai tawar apa-apa.

Ketika “masyarakat” dipahami sebagai “konsumen”, maka lagi-lagi yang beroperasi adalah logika bisnis soal hak konsumen. Protes dalam logika bisnis akan ada dalam posisi bahwa konsumen memprotes apa yang dikonsumsinya. Di sini kita lantas akan jatuh pada apa yang disebut dalam etika bisnis sebagai sebuah upaya perusahaan untuk memelihara keberlangsungan usahanya. Opini publik, atau dengan kata lain opini konsumen, hanyalah perangkat semata untuk keberlangsungan bisnis, bukan sebagai pembentuk opini publik itu sendiri.

Sedangkan kalau asumsi kedua yang bekerja, ini membawa sebuah harapan pada pemahaman ruang publik. Setidaknya kita bisa mengatakan bahwa dari keseluruhan responden masih ada segelintir kecil yang memahami posisinya dalam ruang publik bernama televisi. Kelompok-kelompok yang sadar seperti inilah yang patut dihimpun jika kita masih mau melihat ruang publik menjalankan fungsinya sebagaimana yang dicita-citakan.

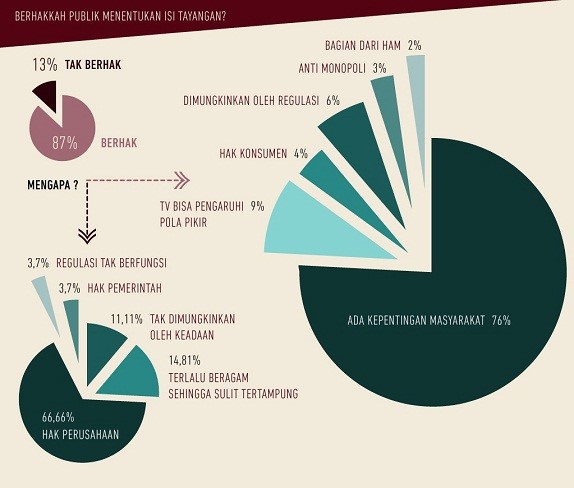

Hal menarik lain akan kita temui ketika responden menganggap bahwa “masyarakat berhak menentukan isi tayangan” (87%). Tapi ketika masyarakat dianggap bukan pemilik frekuensi, bagaimana mungkin berhak dalam menentukan isi tayangan? Fakta ini seperti menunjukkan bahwa ada hasrat publik untuk mengontrol isi televisi tapi tak tergapai karena melihat situasi yang membuat hasrat itu seperti sebuah utopia.

Tak melulu sisi muram yang tampak, tapi ada juga sisi cerahnya: bahwa responden melihat adanya kepentingan masyarakat di dalam praktik pertelevisian yang harus dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Alasan “TV bisa mempengaruhi pola pikir” (9%) dan “ada kepentingan masyarakat” (76%) dalam pertanyaan “mengapa publik berhak menentukan isi tayangan?” memperkuat asumsi ini. Meskipun dua entitas itu berbeda (“ada kepentingan masyarakat” dan “TV mempengaruhi pola pikir”) kita masih bisa menarik benang merah antara keduanya, yakni hak atau kehidupan masyarakat itu sendiri. Alasan sebagai bentuk “hak asasi manusia” (2%) dan “anti monopoli” (3%) juga bisa kita masukkan dalam kelompok asumsi ini. Di sini kita menemukan sebuah kesimpulan yang menggembirakan, bahwa adanya kesadaran, walau segelintir orang, bahwa televisi memang mempengaruhi hidup masyarakat. Karenanya harus ada penjagaan dari masyarakat itu sendiri atas kepentingan dirinya di dalam televisi yang adalah ruang publik di mana ia punya hak atasnya.

Alasan dari mereka yang memilih bahwa “masyarakat tak berhak menentukan isi tayangan” (13%) semakin memperkuat asumsi, bahwa bagi beberapa responden, ruang publik hanya dikuasai atau ditentukan oleh kekuatan bisnis. Ini terlihat dari 66,66 % responden menganggap tayangan sebagai “hak perusahaan”. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat dianggap tak punya daya tawar di ruang publik. Ruang publik dimiliki atau ditentukan oleh kekuatan bisnis, dan masyarakat hanya sekadar konsumen yang menerima begitu saja apa yang diberikan. Di sini kita melihat bergeser-jauhnya makna televisi, yang sejatinya sebagai ruang publik yang menyediakan kemungkinan demokrasi, justru menjadi ruang publik yang diciutkan fungsinya oleh logika bisnis. Masih senada dengan itu, alasan “tak dimungkinkan oleh keadaan” (11,11%) memperlihatkan tendensi kepasrahan di kalangan responden terhadap fenomena ruang publik pada televisi.

Kelompok responden yang melihat adanya kekuatan pemerintah secara normatif dalam ruang publik nampak pada alasan “hak pemerintah” (3,7%) dan “regulasi tak berfungsi” (3,7%). Namun hal ini justru menunjukkankan bahwa responden melihat terpisahnya masyarakat dengan pemerintah. Padahal, secara ideal pemerintah itulah yang harusnya menjaga dan mengupayakan terus adanya kesamarataan dan menciptakan ruang publik sebagai wadah yang benar-benar membentuk opini bersama tanpa berat sebelah pada tendensi tertentu (kepentingan bisnis, misalnya).

Televisi, sekali lagi, oleh Habermas dipandang sebagai salah satu media yang menciptakan ruang publik di era ini. Lebih jauh lagi, televisi membawa ruang publik tersebut untuk masuk ke ranah-ranah privat (rumah-rumah warga). Karenanya diharapkan ruang publik ini tidak menjadi monopoli pemerintah dan bukan pula tempat di mana jual beli dan perdagangan bebas mengambil tempat utama. Idealisasi macam itulah yang diharapkan dari televisi sebagai ruang publik.

Tapi kenyataan bisa saja berbicara lain dari apa yang dianggap ideal. Setidaknya hal itu muncul dari opini 220 mahasiswa di Jakarta sebagai responden atas survei yang dilakukan Remotivi. Bagi mereka, ruang publik pada televisi ditentukan oleh sebuah kekuatan yang memonopoli, yakni bisnis. Masyarakat punya hak pada televisi, tetapi tetap dalam kerangka bisnis tersebut. Hal ini bisa jadi memang karena ruang publik itu sendiri adalah suatu “hal” yang lentur dan menampung beragam kepentingan, yang mana padanya bisa terjadi dominasi ketika kontrol atasnya melemah.

Lantas bagaimana kita dalam keadaan seperti ini? Tak lain dan tak bukan adalah dengan terus berusaha memperjuangkan, bahkan merebut hak kita atas ruang publik-ruang publik kita. Dan kemungkinan semacam itu masih akan selalu tersedia bagi publik. Seharusnya.

*Catatan: Tulisan ini merupakan salah satu hasil kerja ketika saya aktif di Lembaga Remotivi. Tulisan ini merupakan hasil survei Remotivi kala itu (2011) tentang “Hak Publik Atas Televisi dan Pendapat Seputar Iklan Susupan”. Survei tersebut dilakukan di beberapa kampus negeri dan swasta di Jakarta dengan responden 220 mahasiswa. Tulisan ini dipublikasikan pertama kali di Remotivi pada 26 Desember 2011 dan sebaiknya dibaca dengan tulisan lain dari hasil survey tersebut yang juga dipublikasikan di Remotivi oleh Muhamad Heychael.