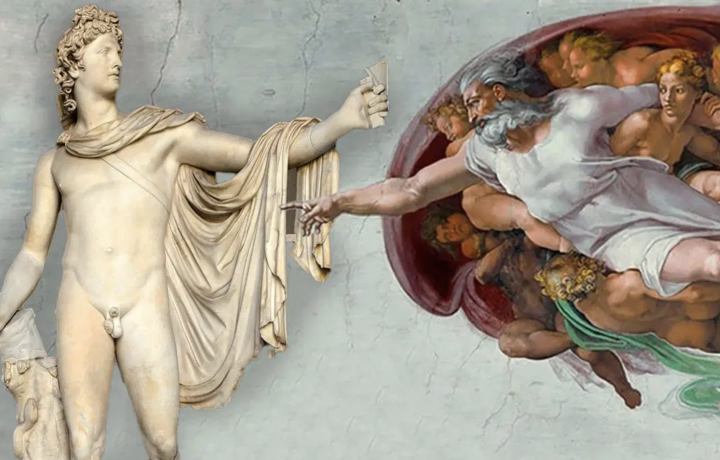

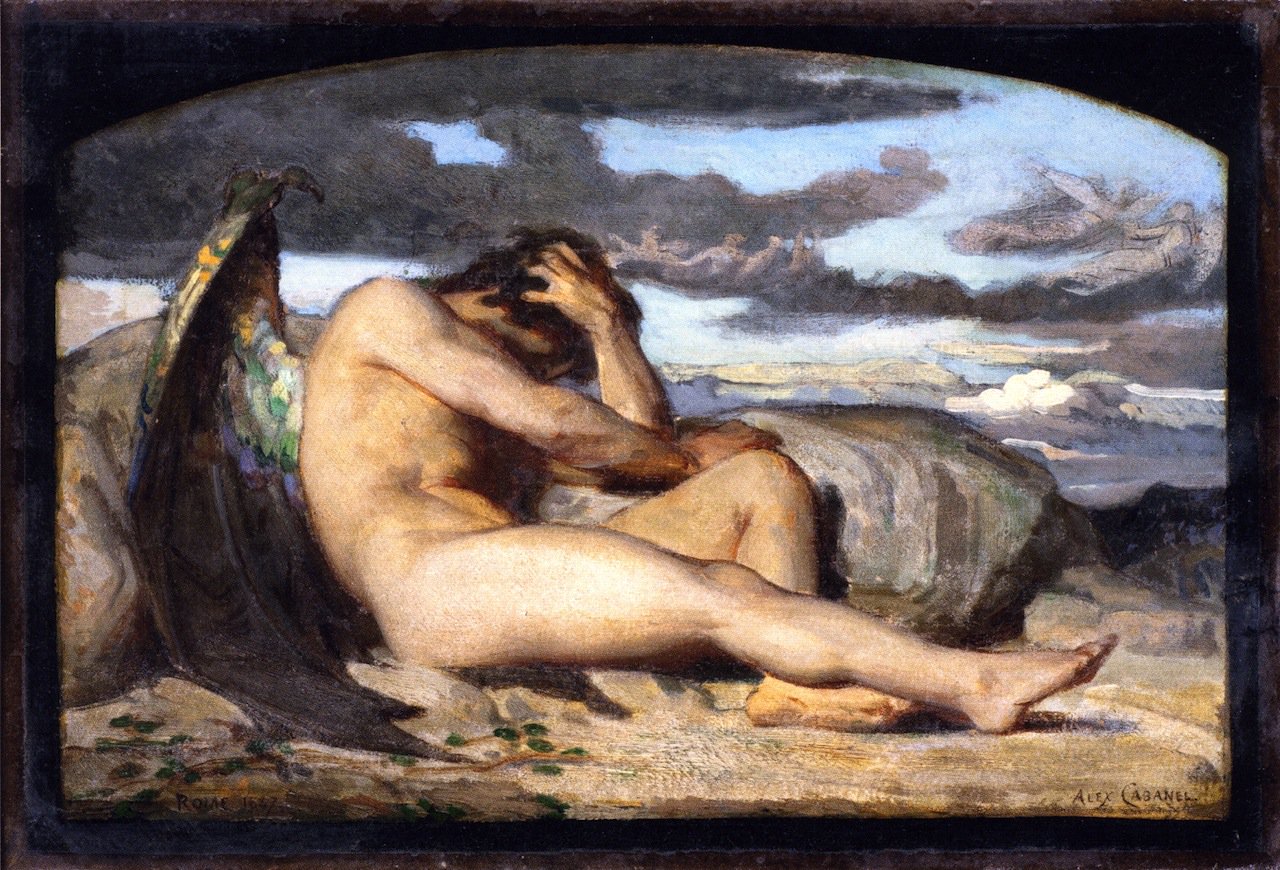

Badai yang berhembus kencang dari Firdaus itu seketika terhenti. Sang Malaikat Sejarah yang memandang dengan nanar ke masa lalu dan sayapnya terpaksa membentang selama ini—tak kuasa dikatupkannya itu—tiba-tiba saja dengan mudah dikatupkannya. Sekejap, ia melihat, tak ada reruntuhan baru di depannya; senyap. Sang Malaikat Sejarah yang selama ini terbang mengambang, terbawa badai dari Firdaus ke arah masa depan yang dipunggunginya itu, tiba-tiba jatuh terjerembab ke tanah. Ia tak sadarkan diri. Ia menjadi malaikat yang jatuh ke bumi.

I.

Kita bisa dengan gampang membayangkan bahwa Malaikat Sejarah itu beberapa saat kemudian—boleh hitungan menit, boleh jam, boleh hari—terjaga. Kepalanya masih rebahan di tanah. Perlahan-lahan malaikat abadi kita ini terjaga dan membuka mata. Ia belum berdiri. Ia mencoba mengingat, apa yang terjadi pada dirinya. Ia butuh beberapa waktu untuk mencerna semuanya. Ia lantas menyadari dirinya yang kini menjelma The Falling Angel. Ia sadar, sayapnya kini tak terbentang lagi; tak ada kekuatan maha dahsyat nan kencang yang memaksa sayapnya untuk terbentang lagi. Artinya, kemajuan, progresivitas yang selama ini membuat matanya sembab, kini terhenti, tak ada lagi. Dengan kesadaran yang baru ini, ia bangun perlahan-lahan. Di dalam hati ia masih terus berefleksi; apakah ini akhir sejarah, apakah tugasku sebagai saksi sejarah selesai di sini? Ada rasa kehilangan terbersit di dadanya, ada rasa bahwa dirinya tak lagi berarti. Namun, rasa sesal itu tertutupi oleh kebahagiaan bahwa kemungkinan besar angin kencang dari Firdaus itu hilang selamanya, bahwa reruntuhan yang sepanjang usia adalah pemandangan bagi matanya itu kini sudah tak terjadi lagi.

Sang Malaikat Sejarah lantas berdiri. Benar saja. Pemandangan bangungan-bangunan baru yang dengan cepat, bagaikan cendawan di musim hujan, memenuhi bumi, merambah dan menghabiskan tanah-tanah, lahan-lahan kosong di muka bumi itu, kini terhenti. Pesawat-pesawat dan kendaraan demi kendaraan dengan sisa-sisa bahan bakarnya membuat langit menjadi kelabu itu tak ada kini. Langit perlahan-lahan biru, seperti langit di taman itu, sebelum Hawa memakan buah pengetahuan. Namun, di ujung sana, Sang Malaikat masih melihat bagian lain dari reruntuhan yang sama; orang-orang yang berjatuhan. Bahkan, ada kejatuhan-kejatuhan yang baru, kejatuhan-kejatuhan yang mirip dengan beberapa kejatuhan yang pernah dilihatnya pada masa yang jauh di belakang. Namun berbeda dengan sebelumnya, kini Sang Malaikat itu bisa mendatangi mereka, menjamah mereka.

II.

Bahwa Corona, COVID-19, membuat kehidupan dan keseharian kita selama ini lumpuh, tentu tak perlu dipanjang-lebari lagi di sini. Banyak sudah yang membicarakan hal itu dan bahkan ia dirasakan betul oleh masing-masing kita. Segala anak buyut dari revolusi industri, fordisme yang masih tersisa, post-fordisme, semuanya terhenti seketika. Ada yang mencoba terus berjalan tetapi terpincang-pincang. Kerja-kerja yang mengandalkan kerja sama kasat mata mengalami kebingungannya; seperti orang yang mengalami kecelakaan berat yang merusak kepalanya, syaraf-syaranya. Kerja-kerja itu mengalami stroke; ada yang ringan saja, ada yang teramat parah. Jika kita memetaforakan peradaban ini sebagai sebuah mesin besar kehidupan yang terus menerus bekerja, maka momen COVID-19 ini bagaikan momen ketika mesin itu mengalami kemacetan hampir di segala keseluruhan mesin itu. Namun, tentu saja, tidak semua bagian dari mesin itu macet. Ada beberapa di antaranya yang terus bisa berfungsi dan tetap berfungsinya beberapa bagian itu—semoga saja—memberi nafas pada Sang Mesin untuk pelan-pelan memperbaiki dirinya atau diperbaiki untuk bisa berjalan dan berfungsi lagi seperti sedia kala. Bahwa mesin ini akan berjalan lagi dengan mekanisme kerja yang banyak berbeda, banyak berubah, sudah banyak diperbincangkan kaum cerdik cendikia (bersyukurlah bahwa cerdik cendikia kita adalah orang-orang optimis). Kita hanya perlu membacanya satu-satu, mencernanya, mengamini jika memang tampak masuk akal—bukan sesuai selera kita—menyangsikan beberapanya—jika memang ada beberapa di antaranya kurang dapat dicerna oleh logika—dengan kerendahatian di muka pintu bahwa logika kita pun terbatas.

Di dalam konteks ini, momen COVID-19 bisa dilihat sebagai momen aufgehoben di dalam dialektika Hegel (tentu saja saya tak sepakat bahwa seonggok Roh-lah penggerak dialektika itu). Di mana tesis (mesin peradaban sebelum COVID-19) bertemu dengan antitesis (momen COVID-19 dan segala turunannya ini) dan menghasilkan sintesis (mesin peradaban setelah COVID-19). Aufgehoben adalah momen ‘pengangkatan’ apa-apa ‘yang bisa diangkat’ dari tesis dan apa-apa ‘yang bisa diangkat’ dari antitesis untuk nantinya sama-sama membentuk sintesis. Mata kita dan kepala kita lebih kerap optimis—sebagaimana cerdik cendikia kita—pada sintesis ini. Kita kerapnya tak mengindahkan apa-apa yang tidak dianggap perlu diangkat di dalam momen aufgehoben ini. Kita tidak menjadi (atau jarang) menjadi mata Sang Malaikat Sejarah yang menatap-meratapi reruntuhan. Karena kita kerap berpegang pada sejarah sebagai sosok yang melihat ke bawah dengan tenang segala perang dan kedamaian karena ia (sejarah) sudah mendeteksi jalannya kebebasan di sepanjang garis kebutuhannya sebagaimana dikatakan Friedrich Schiller atau di dalam bahasa Hegel, “Sejarah dunia [adalah] persidangan dunia untuk penghakiman” (World history [is] the world’s court of judgement).

Di dalam konteks sejarah yang demikian, apa-apa yang tak ikut diangkat dalam momen aufgehoben seperti orang yang menerima nasib saja, karena nasib—sebagaimana Jose Saramago berujar—sudah ada di belakang kita, sudah mengulurkan tangan untuk menjamah bahu kita. Namun Martin Aleida di dalam memoar hidupnya sempat berujar demikian, “Takdir takkan pernah berubah, namun nasib haruslah ditempa”. Kenyataan bahwa COVID-19 sudah terjadi dan memporak-porandakan banyak hal, memakan banyak korban, dan mengubah keseharian tak bisa kita ubah. Tetapi bagaimana nasib orang-orang yang tak terseleksi oleh COVID-19 di dalam keseharian yang baru nanti, tentunya bisa ditempa. Atau dengan kata lain, harapan mestilah ditempa.

III.

Jika mengamini uraian spekulatif di atas, maka kita akan mengamini juga bahwa kehidupan pasca COVID-19 tidak lah lagi sama dengan kehidupan sebelum COVID-19. Dengan demikian juga tidak semua orang akan bisa hidup dengan ‘normal’ sebagaimana kesehariannya sebelum COVID-19. Banyak laporan dan Analisa perihal keadaan kiwari yang beredar di sekitar kita banyak menggambarkan bagaimana sendi-sendi kehidupan dan pekerjaan tertentu akan terdampak dengan parah oleh keadaan ini dan ada pula darinya yang akan lebih membumbung tinggi lagi. Bagaimanakah nasib mereka-mereka yang tidak akan hidup dengan normal lagi seperti sebelum COVID-19 ini? Itulah korban-korban reruntuhan yang dilihat Malaikas Sejarah sesaat setelah ia terjaga dari terjatuhnya. Malaikat Sejarah di dalam imajinasi filosofis Walter Benjamin selalu tidak punya banyak waktu untuk membenahi reruntuhan; begitu juga di dalam moment ini. Moment COVID-19 di dalam konteks Benjaminian ini perlu dilihat sebagai waktu kairologis yang mengintervensi sementara waktu kronologis. Waktu seketika yang mengganggu jalannya waktu yang kronologis beraturan. Atau ia bisa dilihat sebagai gangguan pada perjalanan kereta api.

Momen berhenti sementara bukan berarti pula momen untuk duduk berdiam diri. Momen berhenti sementara juga tidak bisa dibayangkan sebagai momen jeda sejenak untuk nantinya kembali ke hidup normal seperti sedia kala. Kita mesti membayangkan sebuah normalitas yang baru, memikirkan bentuk hidup yang baru dan ditempatkan seperti apakah orang-orang yang mata pencahariannya atau kehidupannya bergantung pada hal-hal yang nantinya tak diikutsertakan di dalam normalitas baru pasca Covid-19 ini. Salah satu yang pernah dispekulasikan oleh Martin Suryajaya di dalam dua tulisannya; “Membayangkan Ekonomi Dunia Setelah Korona” dan “Membayangkan Politik Dunia Setelah Korona“. Jauh sebelum ini kita sudah melihat momen-momen kecil seperti ini. Salah satu contoh kecil, kedatangan aplikasi ojek online ‘menghilangkan’ ojek pangkalan. Banyak gesekan terjadi kala itu namun seiring berjalannya waktu semua pihak bisa mengikuti atau beradaptasi dengannya. Bukan berarti pula tak ada yang ‘hilang’ di sana. Covid-19 jauh-jauh lebih besar, tiba-tiba, dan bisa jadi lebih sekejap dari perubahan-perubahan kecil seperti itu.

Kesempatan untuk kita memikirkan dan menyiapkan diri menyambut normalitas baru pasca Covid-19 ini sangatlah terbatas. Di tengah upaya penanggulangan ini yang memang juga membutuhkan konsentrasi dan kerja begitu keras, perlu pula mulai dipikirkan bagaimana kita memasuki era baru pasca Covid-19 ini. Dimulai dari ruang-ruang terkecil seperti keluarga, komunitas-komunitas warga, dan dalam bentuk yang lebih massif, negara. Yuval Noah Harari misalnya membicarakan perihal solidaritas internasional. Bersamaan dengan itu perlu ditambahkan solidaritas untuk mereka-mereka yang barangkali tak siap menghadapi normalitas yang baru. Di dalam momen seperti ini, memikirkan hal-hal yang demikian tentulah terjadi pada semua orang, pada semua pihak. Mereka berpikir dan mulai merancang apa-apa yang mesti dilakukan dan dicipta, apa yang mesti diubah dan dipertahankan setelah momen jeda ini berlalu. Kehidupan pasca Covid-19 seperti apa yang ideal dengan, tentu saja, kepentingan-kepentingannya. Di dalam konteks itu alangkah sia-sianya jika ada pihak-pihak yang sekadar menjadi penonton—melihat keadaan, sibuk mengkritik dan mencemooh sana sini (bukan berarti kritik tidak penting tetapi sekadar kritik tanpa upaya mengubah, sama seperti diktum lama itu; sibuk menginterpretasikan lupa mengubah)—tanpa memikirkan dan lantas mengupayakan sesuatu. Momen seperti ini kerap durasinya sebentar saja. Ibarat kilatan cahaya di langit malam; nyala terang sejenak, lantas hilang kembali ditelan gelap malam.

IV.

Malaikat Sejarah kita tadi nantinya akan pelan-pelan terbang meninggalkan tanah, melayang-layang dan lantas terpental lagi ke masa depan. Angin kencang dari Firdaus itu, setelah memperbaiki dirinya dan membenahi mekanismenya, akan bertiup lagi. Barangkali lebih kencang, barangkali lebih mengerikan, barangkali lebih banyak reruntuhan lagi yang ditimbulkannya. Namun, bagaimana jika Sang Malaikat Sejarah kita ternyata sampai pada hari pertama masa pensiunnya? Tak ada lagi angin kencang yang berhembus dari Firdaus bernama kemajuan itu. Tak ada lagi reruntuhan yang bisa dilihat oleh Malaikat Sejarah yang terpental ke belakang, ke arah masa depan.

Ketika kita memikirkan dan berbicara tentang ‘sesuatu setelah ini’, ‘masa setelah ini berlalu’, sesungguhnya kita mengidap kepercayaan pada waktu kronologis dan waktu kita sekarang adalah sekadar salah satu titik di dalam garis lurus dari awal hingga akhir itu. Ketika kita memikirkan tentang sesuatu yang baru setelah yang lama ini, kita mengandaikan dialektika yang terus berjalan; sintesis kini yang menjelma tesis dan akan bersua antitesis yang lain. Bagaimana jika ternyata ini adalah sintesis terakhir? Bagaimana jika ini adalah akhir garis lurus itu? Bagaimana jika ini adalah akhir sejarah?

Peradaban bukanlah sesuatu yang abadi. Peradaban, sama seperti hal-hal lainnya, bisa terhenti, bisa menghilang, bisa tertimbun abu dan tanah lantas di kemudian hari, jauh-jauh hari setelah hari ini, menjadi cagar budaya. Peradaban bisa saja sia-sia.***