Pertanyaan kosmologis bisa muncul dengan cara yang sangat sederhana. Sebuah ilsutrasi bisa menjelaskan kesederhanaannya tersebut; seseorang memandang langit malam hari, matanya terpaku pada bulan dan bintang-bintang, ia menarik nafas dalam-dalam, ia merasakan udara dingin yang mencengkram kulitnya, ia merasakan rambutnya berkibar-kibar oleh terpaan angin. Lantas menyadari bahwa ia hidup. Ia lantas bertanya, bagaimana bisa saya ada saat ini di tengah segala yang terlihat dan terasa ini? Pertanyaan ini terdengar sangat eksistensialis. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, pertanyaan ini bukan soal berjibakunya manusia dan dirinya sendiri, melainkan berjibakunya manusia dengan seluruh realitas yang ada di sekitarnya. Atau bisa pula dikatakan bahwa berjibakunya manusia dengan dirinya sendiri tidak bisa tidak harus pula melibatkan segala realitas yang ada di sekitarnya; segala realitas yang sangat tak teratur dan tak terengkuh oleh pemahaman manusia. Sebuah kenyataan sederhana bisa membenarkan hal ini, manusia hidup membutuhkan udara, makanan, cahaya yang semuanya mengada baginya lewat banyak hal di sekitarnya. Konsekuensi dari kesalingterhubungan hidup manusia dengan realitas yang ada di sekitarnya ini memicu manusia untuk terus mencari jawab tentang hidupnya dan seluruh realitas di mana di tengah-tengahnya ia hidup, terus mensistematisir makna dirinya dan makna realitas di mana ia berada. Realitas di mana di tengah-tengahnya manusia hidup inilah yang kita sebut dengan Alam Semesta.

Maka, mencari jawaban atas Alam Semesta adalah mencari jawaban atas hidup manusia itu sendiri. Menertibkan ihwal Alam Semesta yang tak beraturan adalah jalan untuk memahami diri manusia sendiri. Namun, sejak manusia mulai mencari jawaban atas Alam Semesta ini, di saat yang sama terlihatlah indikasi ‘ketakmungkinan’ manusia untuk secara utuh memahami Alam Semesta. Bagaikan langit malam hari yang senantiasa gelap walau pun dengan keterceceran cahaya dari bulan dan bebintang di sana sini, begitu pulalah pengetahuan manusia tentang Alam Semesta; segala hal yang berhasil diketahui tentang Alam Semesta hanya keterceceran titik terang yang tak mampu menerangkan keseluruhan Alam Semesta yang gelap gulita. Maka, apakah itu manusia tentu juga masih segelap Alam Semesta.

Mengapa manusia tidak bisa dengan gampang memahami Alam Semesta? Halaman persembahan dalam buku Kosmos karya Carl Sagan bolehlah kita parafrasekan di sini untuk memberi jawaban sementara. Menurutnya, manusia hanyalah penghuni satu planet di tengah jagad raya yang maha luas dan pengembara sepenggal zaman dalam waktu yang maha panjang. Namun usaha ingin tahu manusia yang terus berusaha dipenuhi membuat kekerdilan manusia bukan penghalang dalam memahami Alam Semesta. Setiap generasi selalu mengusahakan jawaban-jawaban sementaranya atas dirinya dan Alam Semesta sehingga setiap generasi baru selalu berangkat dari sebuah titik yang lebih maju dari pendahulunya ke arah titik akir yang belum diketahui (atau tak ada?).

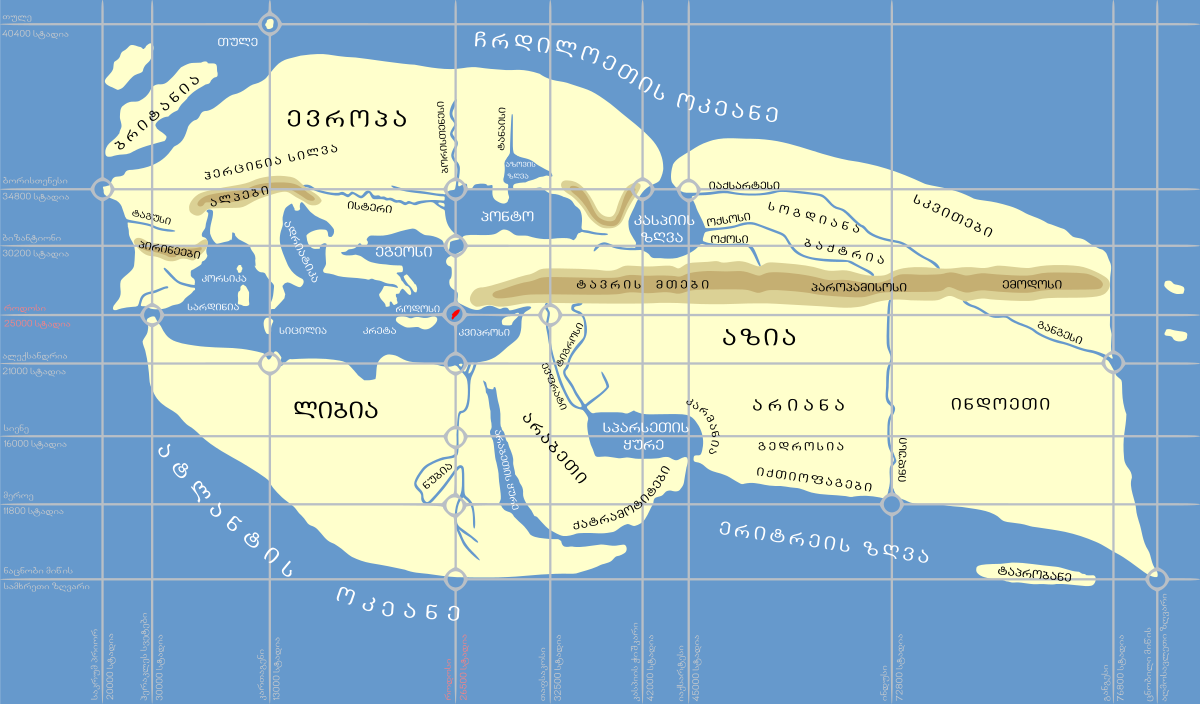

Mitos adalah usaha awal manusia untuk menjelaskan keterkaitan fenomena kehidupannya dengan Alam Semesta. Mitos tentang penciptaan Alam Semesta yang menyertakan makhluk yang melampaui manusia selalu dapat ditemui dalam setiap budaya dan kepercayaan di muka bumi ini. Lantas, bumi dipahami sebagai sebuah lempengan datar dengan makhluk-makhluk mitologis yang menyanggahnya. Eratosthenes pada abad ke-3 SM lantas menemukan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Eratosthenes menyimpulkan hal ini setelah melakukan pengamatan atas bayangan yang ditimbulkan sinar matahari pada tongkat. Ilmu pengetahuan pada saat itu pun mulai berkembang dan mitos perlahan-lahan ditinggalkan. Bumi yang bulat ini lantas dianggap sebagai pusat Alam Semesta oleh para fisluf Yunani Klasik hingga filsuf Kristen abad pertengahan. Pada abad ke-15 M, Nicolas Cusa menemukan bahwa bumi haruslah senantiasa bergerak seperti juga benda langit lainnya sehingga pemahaman bahwa bumi adalah pusat Alam Semesta mulai dipertanyakan. Copernicus kemudian muncul dengan matahari sebagai pusat Alam Semesta. Singkatnya, pemahaman manusia tentang Alam Semesta senantiasa berubah hingga sampai pada teori-teori tentang asal mula Alam Semesta saat ini yang ditunjang oleh teknologi pesawat luar angkasa, teropong, satelit, dan komputer yang mengemukakan berbagai pengetahuan baru seperti Big Bang, teori kuantum, alam semesta sebagai sesuatu yang terus mengembang, ramalan soal bertabarakannya Galaksi Andromeda dan Bima Sakti, Alam Semesta yang pada keseluruhannya berbentuk lempengan dan punya batas-batasnya.

Namun demikian—seperti yang ditunjukan secara tidak langsung oleh imajinasi fiksi film seri Battlestars Galactica—terlihat bahwa indikasi menyertakan mitologi dan makhluk yang melampaui manusia dan Alam Semesta sebagai penyebab atau faktor X yang memungkinkan kehidupan tetap saja ada pada ras manusia walau pun teknologi dan pengetahuannya sudah sangat maju. Hal ini, bagi saya, menunjukan betapa sangat luasnya Alam Semesta dan betapa pengetahuan kita selalu tak cukup untuk memahami segala ihwal Alam Semesta. Maka, segala pemahaman seputar Alam Semesta, seperti yang dikatakan Edward Harrison, haruslah dipahami sebagai Topeng Alam Semesta. Topeng Alam Semesta adalah alam semesta yang dipasangkan pada Alam Semesta yang tak diketahui.

Pemahaman tentang alam semesta sebagai topeng Alam Semesta inilah yang membuat terus saja muncul pertanyaan-pertanyaan tentang Alam Semesta yang masih saja butuh waktu dan mungkin zaman baru untuk bisa dijawab. Pertanyaan seperti adakah makhluk hidup yang berpikir lain di luar manusia? Adakah planet lain seperti bumi di luar sana? Apakah benar ada awal Alam Semesta dan bagaimana akirnya? Apakah Alam Semesta itu kekal dan tak terbatas? Pertanyaan-pertanyaan di atas dan juga segudang pertanyaan lainnya yang belum pernah muncul mungkin, akan terus membuat manusia tetap mencari tahu ihwal alam semestanya.

Sebagai penutup tulisan ini, kita akan mencoba berspekulasi soal pengetahuan tentang Alam Semesta dalam hubungannya dengan pertanyaan apakah Alam Semesta itu kekal dan tak terbatas. Mari kita misalkan bahwa jawabannya adalah ya. Jika alam semesta ini tak terbatas, dalam pengertian tak punya akir dan tak punya batas ruang, maka boleh jadi usaha untuk mengetahui ihwal Alam Semesta (Kosmologi) tak akan pernah selesai. Kosmologi dengan demikian adalah usaha untuk terus mempereteli lapis-lapis bawang, namun bawang yang dipreteli adalah bawang tanpa lapis terakir. Di sini, apakah usaha Kosmologi adalah usaha yang sia-sia dengan demikian ia tak perlu diusahakan? Bagi saya tidak. Mengetahui sedikit dari ketakberhinggaan kemungkinan ihwal Alam Semesta lebih baik dari pada tak mengetahui apa-apa. Lagi pula, jika memang alam semesta itu abadi (tak punya awal dan akir) dan juga tak berhingga (tak punya batas dan pusat), setidaknya pengetahuan tentang alam semesta punya awal dan punya pusat yakni bumi. Maka, pengetahuan manusia tentang alam semesta serupa sebuah lingkaran yang terus membesar, terus membesar dan terus membesar. Jika demikian, maka pengetahuan ini tak pernah fiks, akan selalu berkembang dan lapis-lapis alam semesta (terluar atau pun terdalam) tetap menjadi misteri dan kosmologi adalah topeng terhadap kaosologi. Mempelajari alam semesta dengan demikian, bagi saya, adalah mempelajari sebuah misteri yang tak berhingga.

Catatan: Tulisan ini semula disertakan sebagai tugas kuliah dalam mata kuliah KOSMOLOGI bersama Dr. Karlina Supelli di STF Driyarkara.